Shibuya 1000_009 「シブヤ広場合戦」

2017(平成29)年3月14日(火)18:00~

8/COURT@渋谷ヒカリエ

02「公園」

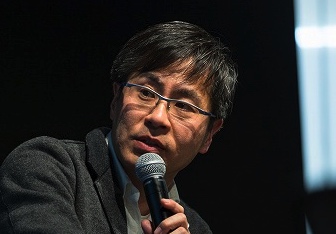

齋藤 優一郎さん(映画プロデューサー/映画『バケモノの子』プロデューサー)

MC:田村 圭介(昭和女子大学准教授)

プロフィール

齋藤 優一郞(さいとう ゆういちろう)映画プロデューサー 映画『バケモノの子』プロデューサー

1976年生まれ。細田守監督作品『時をかける少女』(06)、『サマーウォーズ』(09)のプロデューサーを務め、11年に 細田守と共に「スタジオ地図」を設立。『おおかみこどもの雨と雪』(12)、『バケモノの子』(15)を企画・制作。

<スタジオ地図公式サイト> http://www.studio-chizu.jp/

齋藤:ご紹介に預かりました「スタジオ地図」というアニメーションという表現で映画をつくっており、細田守監督作品全体のプロデュースをしております齋藤と申します。2015年に僕らは『バケモノの子』という映画を、渋谷区の許諾もなしに渋谷区を舞台としてつくらせていただいたのですが(笑)、その映画をつくっていた時に考えた渋谷のことをたくさん思い出しながら、今日は田村先生に上手くエスコートしてもらいお話させて頂ければと思います。よろしくお願いします。(拍手)

田村:今回で3回目の黒子MCを務めさせていただく田村です。よろしくお願いいたします。

このなかに映画『バケモノの子』をご覧になった方はどのくらいいらっしゃいますか。

(会場に多くの手が挙がる)

おっ!すごいですね。

齋藤:ありがとうございます!

田村:半分は、いらっしゃいますね!

齋藤:嬉しいですね!!

田村:ご覧になっていない方もいらっしゃると思います。私が簡単にパワーポイントを作成しましたので見ていただきたいと思います。

◆映画『バケモノの子』って?

田村:細田監督の4作品がありまして、今日は、この中の『バケモノの子』についてお話していただきたいと思います。今日、齋藤さんにいらしていただいたのは『バケモノの子』が渋谷を舞台にしているからです。どういう視点で渋谷に興味を持たれたのか、そのあたりを質問していきたいと思います。まず、簡単に映画の話をしていきますね。ぱっと見はわからないかもしれませんが、これがスクランブル交差点ですよね。

齋藤:そうですね。

田村:バケモノの世界のスクランブル交差点なんです。映画の舞台設定の重要な構造としては、「現実の渋谷」と「バケモノ世界の渋谷」があって、パラレルに物語が進行していきます。それが舞台になっています。バケモノ、そこでバケモノって何だと。最初はモンスターや妖怪かと思いましたが、辞書を引いてみると"動植物や無生物が人の姿をとって現れるもの。キツネ・タヌキなどの化けたもの。"と、ちゃんと書いてあるんです。"妖怪やモンスター"みたいなことも書いてあるんですが、この最初の定義がこの物語の"バケモノ"の定義となります。この画の後ろにたくさん立っているのが、人の姿をとった動植物ということになります。真ん中の赤い服を着たのが「熊徹」、もう1人が「九太(蓮)」といって、この2人がメインの物語です。九太君はバケモノの世界にいるときの名前で現実の世界にいるときは蓮君といいます。その九太君が9歳から17歳までに成長していく過程を描いた映画です。短く言うとそれでいいですかね。

齋藤:一言で言うと、祝祭的な街で少年がたくさんの心の師匠、心の父親たちと一緒に成長していくという話かなと。

田村:ありがとうございます。その父親の1人が「熊徹」という父親で、2人は親子関係、師弟関係にある。そして、たくさんの父親というのがこの2人のバックにいるんですよね。結局、「まち」が父親という感じでいいですか。

齋藤:そうですね。いわゆる「子どもの成長を祝福する場所」ということですね。

田村:「渋谷」が父であるということですかね。

齋藤:そういうこともあると思います。

田村:先ほど、「パラレルに2つの渋谷が進行していく。」と言いましたが、現実の渋谷がこれで、そのまま現実の渋谷をトレースしているということです。バケモノの渋谷はこちらになりますが、例えば、この塔が何となくSHIBUYA109で、バケモノの渋谷は渋天街といって、あの門は昔のスクランブル交差点からセンター街に入るところにあったものを連想させたりしていますね。

齋藤:これはたぶん麗郷さんですね(笑)。

田村:そうですね。台湾料理屋ですね。こちらに行くとラブホテル街ですが、健康的な住宅街として描かれていたり。私が好きなのは、昔の東急の蒲鉾屋根をかたどった建物があったりして、何となく今の渋谷っぽいけれど違う世界が描かれているところです。この渋天街は、「ファヴェーラ(リオデジャネイロ)」であったり、サッカー少年たちがイメージとしてあったり、モロッコの「マラケシ」であったり、インドの「チャンドニー・チョーック」などをイメージされたとのことです。ポスターが印象的ですが、一つがバケモノの世界の渋谷、もう一つが現実の渋谷。こんな感じで短く説明しましたが、これを元に質問したいと思います。

◆なぜ、渋谷が舞台だったのか

田村:重要なのは、パラレルに2つの渋谷があるということです。今回、渋谷を舞台にして映画をつくられたわけですが、文化的に小宮山さんのホフディランのような「シブヤ系」や「ビーボイズム」「ギャル文化」など90年代後半に尖っていた文化の場所として捉えられていて、最近はハロウィンやワールドカップ、観光地など、違う方向にフラットに移行しつつある渋谷です。

そんな渋谷ですが、最初の質問は、なぜ今、渋谷を舞台に取り上げられたのかをお聞かせください。

齋藤:それは、やはり細田守という作家が、なぜ『バケモノの子』という映画をつくろうと思ったのか、その動機にあると思います。

前作の『おおかみこどもの雨と雪』は、亡くなった自身の母親に対する贖罪であったり、ずっと子どもが欲しかったけれどなかなかできなくて子どもを育てることや親になることの憧れや願いみたいなものを込めたりした作品だったんです。その後に『バケモノの子』を作ることになっていくわけですが、細田監督に男の子が産まれたんです。自分の子どもの成長を通して、世界中の子どもたちを見たときに、「この変容する社会の中でこれからの未来を生きていく子どもたちの未来を祝福したい、励ましたい。親だけではなく、もっと大人たちや社会そのものが子どもたちの成長によってたかって係わっていくべきなのではないか」という気持ちが沸き上がってきた。自分たち大人と社会がそうした子どもたちのために何をしてあげられるのかということを、映画をつくりながら考えたい、世界中の人々と共有したいと思って描き始めたのが『バケモノの子』という映画なのです。なので、ある種その舞台の場所というのは、祝祭的な場所であったり、常にたくさんの人々が幸せを求めているような場所であったり、また子どもたちのバイタリティーを感じるような場所であったりと。そういった要素が、映画の舞台として必要だったのだと思います。

2年前にもこの渋谷のイベントでお話しさせて頂いたのですが、最初の脚本の段階では新宿が舞台だったんです。けれど、世界中の子どもたちのことを考えて、世界中のいろいろな場所を調べて、ロケハンもしていく中で、先ほど紹介いただいたファヴェーラは確かに経済的に大変な状況にある場所ではあるのですが、でもそこでキラキラと目を輝かせて未来に向かって頑張っている子どもたちがいることを知ったり、スリバチ状の地形をした街の形状がすごく魅力的で、日本でもこういう場所はないのかな、しかも常にお祭りがあるような祝祭感がある場所はないのかなと考えたときに、それは「渋谷」しかないんじゃないかという話になって舞台にさせていただいたということです。

◆醸成された渋谷の歴史をふまえて親子が成長していく場所として描く

田村:個人的には、渋谷というと1人で入っていく場所という感じがしていましたが、親子が共に成長していく場所として描かれているのが観ていて面白かったです。

齋藤:多様な価値観を受け入れる土壌であり、そして音楽やファッションに始まり、本当に情報や流行、新しい価値観の発信基地であり、それらを文化として堆積した歴史がある。それはいまも変わらず常に新しいものが出てくる、さまざまな人たちを息づかせる、もしくはそういう場所に人を集まらせて、時代を醸成させ続けるものがあるというのは、本当にすごいことだと思います。ある種の日本の縮図、社会の縮図といえるような、世界の広さや懐の深さが渋谷の歴史と今にあるんじゃないかなと思います。そういった場所でみんなで一緒に寄ってたかって、「子どもたちの成長と未来を励まし、祝福してほしい」、そういう思いが作品とつながってくるんでしょうね。

◆渋谷のダイナミズムが映画の力になっている

田村:今お答えしていただいたかもしれませんが、バケモノの渋谷の世界はファヴェーラなどをイメージしてつくられていますよね。私は渋谷駅の研究をしていることもあって昔の渋谷の写真を見ることがあります。が、なんとなくファヴェーラのまちのように見えたのですが、最初に見えたのは昔のスクランブル交差点の写真で、どこまでも住宅街が広がってスリバチがちゃんと見えている。これがファヴェーラのまちにそっくりだと思ったのです。

一方で現実の渋谷としては、超高層化して未来都市的です。になっています。その時にどちらかというと映画では過去ではないけど、ちょっと昔の渋谷を描かれているというか。それについてお話していただけますか。

齋藤:確かに、本編の中では1998年と2006年、そして2015年という3つの時代の渋谷を描いています。物語の終わりはもう少し先の未来を描いているわけで、過去だけを描いているとは思っていません。堆積した歴史みたいなものを踏まえながら常に変わっていく渋谷を、もう一つの渋谷である渋天街も含めて描いていると思います。変化こそ渋谷にふさわしいと思っています。

細田監督は、映画とはある一瞬の変化を、その瞬間を描くものだと言っています。で、その変化の最たるものが、僕らは子どもの成長だと思うんです。自分の経験からしても、また子育ての経験などからしてもそれは明らかで、子どもの成長というものは大人の想像を越えた大きな変化の繰り返しとダイナミズムがあると思うんですね。だからこそ、常に変化し続ける街の象徴である渋谷と、映画コンセプトが一致し舞台にもなったのだと思いますし、更に映画にその根拠と大きな力を与えてくれたのだと思います。

田村:なるほど。

◆2つの渋谷

田村:今、「まち」という話をしましたが、次は2つの渋谷の描き方で質問させていただきます。

左が現実の「渋谷」、右が「渋天街」ですが、2つが対比されていて、高層ビルがあって、もう1つはスリバチがちゃんと見えるように低層に描かれている。今度は、スクランブル交差点の描き方にいきたいのですが、現実の渋谷はダークで暗いんですよね。

齋藤:夜ということもありますしね。

田村:人間同士の関係があまり見えないような気がします。スクランブル交差点は広場ではなくて交差点であって、多分、人々が通過する場所だからだと思います。それに対して面白いのは、渋天街のスクランブル交差点は人が集まる広場として描いています。見ているとすごく批評性をもって描かれている感じを受けました。この点に対してはいかがでしょうか。

齋藤:スクランブル交差点というよりは、そこに息づいている人たちだと思うんです。どちらがよい悪いを描いてるのではなく、細田監督の映画のつくり方として、これは『バケモノの子』という作品でもそうかもしれませんし、田舎の親戚と最先端のネットという一番遠いものを掛け合わせて対比した『サマーウォーズ』でもそうかもしれないのですが、常に世界は2つあるんじゃないかということを表現しているんだと思います。特に、アニメーションという表現で映画をつくる場合、みなさんはそのもう一つの世界をファンタジーという言い方で表現されるかもしれませんが、細田監督はファンタジーの部分だけを描くのではなく、現実とファンタジーは表裏一体の世界で両方を描き切ることで、現実や世界の本質が炙り出されるのではないかと考えています。バケモノはどんな人たちか、八百万神という表現もあるかもしれませんが、ある種、人間の一段上にいる人たちであり、だからこそ、僕ら人間との対比としても描かれていると思っています。この二枚のポスターを並べてみたとき、現実の夜のスクランブル交差点を歩く人たちに表情がなく無機質に描かれている反面、もう一つの世界である渋天街では喜怒哀楽が表現されているのはなぜなのか?その対比の中で考えて頂くのも面白いかもしれません。

田村:この渋天街の広場として、すごく面白かったのは、戦っているシーンです。スリバチがスタジアムのようになっていて。

齋藤:そうですね。しかも、かなりの傾斜をかけているので渋天街の方がダイナミックなスリバチ状になっていますね。

田村:素晴らしいアイデアだと思いました。

齋藤:確かに、スクランブル交差点という場所で言ったときに、物語の後半で「白鯨」というアメリカ文学をモチーフにしている、「葛藤」の象徴である鯨が夜のスクランブル交差点の下を泳いでいくんですが、仮にその鯨が人間の欲の象徴や闇の象徴だとしたら、欲にまみれた人間社会を泳ぐというのはとても象徴的な感じがしますね。

田村:そうですね。その鯨のシーンは今日持ってこなかったんですが、「闇」がすごく重要なテーマになっていますよね。

齋藤:そうですね。今回九太の胸に空いた闇というのは、ユング的な、光と闇の戦いといった二項対立的なものというよりかは、子どもたちが成長途上に抱く、アイデンティティの形成時に抱える「自分とは何者なのか」という不安や欠落の象徴であり、それを本作では「穴」というかたちで表現しました。そして、それぞれが戦っているものとは何か、それはすなわち自分自身と戦いであるという意味でも、「白鯨」は重要なモチーフになっていると思います。

ただ、「闇」を悪の象徴として描くのではなく、不安や欠落というものは誰にでもあって、誰しもがそれを乗り越えて大人になってきたのだから、監督としてはそれを肯定的に描きたいと。大人や社会が、みんなで寄ってたかって、その子どもたちの「穴」を埋めてあげようよと。後半で、九太は一郎彦という自分と同じように闇を抱いてしまった人間と戦うことになるのですが、沢山の心の親たちに穴を埋めてもらえた九太と、そうではなかった一郎彦との戦いとその結果というのは、この作品のテーマに強く通ずるものだと思います。

田村:闇の穴はスクランブル交差点という場所なんですか。

齋藤:いやいや。そんなに悪くは!(笑)

◆"私が考えるシブヤの広場"と次回作への期待

田村:最後になりますが、今回はシブヤの広場を「公園」と書かれています。それに触れながら、『バケモノの子』も2年前の作品となりましたので次回作についても触れていただけたらと思います。

齋藤:なぜ「広場=公園」かというと、細田監督は映画を「公園」だと思っているんです。公園的な映画をつくるべきなんじゃないかと。それは、言葉を変えると公共の利益にかなう映画をつくるべきなんじゃないかという哲学があって。公園はどういうところかといったら、昼間おじさんがお酒を飲む場所かもしれないし(笑)、1人で本を読んでいる人の場所かもしれない、また家族みんなで楽しむ場所、噴水広場の前で子どもたちが遊んだり、カップルがデートしている場所かもしれない、そういった公共の場だと思うんです。その公共性を僕は「パブリック」と訳すのではなく、「ユニバーサル」と訳したくて。それは普遍的であり、たくさん人やもの、価値観が集う、人生や人類の営みを教えてくれるような、そう言う場所なんじゃないかと。そういうことが「渋谷」という広場にあるんじゃないかと思ったんです。

◆次回作について

田村:もし可能であれば、細田監督の次回作について少しお聞きできたら。。。

齋藤:『時をかける少女』と『おおかみこどもの雨と雪』はどちらかというとストーリー物で、人の人生の大きさや時間の巨大さを表現した作品ですが、『サマーウォーズ』や『バケモノの子』というのは1つの世界を2つの視点で描いたときに、その世界の広さや拡がりを表現するような作品だったと思うんです。そう解釈した場合、次回作は前者の方向性なのかなと思います。

田村:次回も渋谷じゃないんですか?

齋藤:区長、2回も渋谷を使わせて頂いて良いのですかね?実はまだ舞台が何処か決まっていないので(笑)

田村:今日はありがとうございました!

齋藤:みなさま、今日は本当にありがとうございました!(拍手)

- 齋藤 優一郎(映画プロデューサー/映画『バケモノの子』プロデューサー)

田村 圭介(昭和女子大学准教授)

- 8/COURT@渋谷ヒカリエ